| 独占禁止法とはどのような法律か? |

独占禁止法は、経済憲法とも称されており、企業活動のルールを定めています。その目的は、自由な競争を促進し、経済の効率的運営を実現することにあります。一般的には、独占禁止法について、「企業活動を規制し、専ら企業に不利なことばかり定めた法律である」と思い込みがちです。しかし、規制緩和の時代、「独占禁止法という必要最低限の企業ルールさえまもっておけば、企業の自由な経済活動は保障される」と発想を転換すべきといえます。

独占禁止法が禁止する行為類型は、私的独占、不当な取引制限、不当な取引方法の3類型に分類されます。

私的独占とは、簡単に言えば、市場シェアの相当に高い強者が、新規会社の市場参入をさせなかったり、弱者を市場から叩き出すことです。

不当な取引制限とは、いわゆるカルテルや談合のことです。

不公正な取引方法とは、「公正な競争を阻害する恐れのあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの」をいうとされています。「公正取引委員会が指定するもの」には、すべての業種に適用される16の行為類型(「一般指定」)と、特殊の業者にのみ適用される「特殊指定」があります。

市場のグローバル化が進む今日では、経済取引の基本ルールである独占禁止法をマスターする必要性が高いといえます。

本サイトでは、独占禁止法が経済取引にどのように適用されるのか、独占禁止法違反を回避するためにはどのような分析をすればよいのかについて、問題の解決策を解説します。

|

| なぜ海外の反トラスト法・競争法を見据える必要があるのか? |

|

利潤の最大化という事業会社の目的を達成するためには、日本国内の市場のみならず、海外市場でも利潤を上げることも必要です。ですが、経済活動の地理的範囲が日本の国境を越えて海外に及ぶ以上、反競争的行為の効果も、当然、海外市場において発生します。そのため、海外の反トラスト法・競争法を遵守する必要性があります。日本国外の市場において利益を上げる以上、それらの地域でのルールも遵守しないといけないわけです。

また、独占禁止法・反トラスト法・競争法は、その行為の実行行為地のみに着目する法律ではありません。そのため、輸出取引に対しても海外の反トラスト法・競争法が適用される可能性があります。左載の各書籍も、米国や欧州においてどのように反トラスト法・競争法の実体法が適用されるのかを扱ったものです。

本サイトでは、これらの問題に対しても、問題の解決策を解説します。

|

|

|

| INFORMATION |

| 2024年1月17日、Legal 500からAntitrust and Competitionの分野にてHall of Frameに選出されました。 |

| 2023年9月2日、最近の欧州における立入調査妨害事例について解説しました。加盟国当局が中心ですが、コロナ環境が終了して、社会経済取引が正常化しているのに併せて調査件数が増加している影響もあろうと思います。 |

|

| 2023年7月23日、EU競争法の縦型規制の改正基本法である委員会規則2022年720号について解説動画の配信を開始しました。動画はこちらから視聴いただけます。 |

| 2023年6月9日、ALBにより、Antitrust and Competition Law Firm of the Year 2023に選出されました。平素よりご愛顧いただいているお客様には有り難いご評価を頂戴し、感謝申し上げる次第です。 |

|

| 2022年11月10日、海外子会社における効果的なコンプライアンスをどのようにして実現するのか、とりわけコロナ環境継続という環境下において、海外子会社における違法行為・コンプライアンス違反の可能性をどのようにして低下させればよいのかという経営課題への回答を解説した弊職の書籍が販売開始となりました。是非、ご参照ください。 |

|

| 2022年11月10日、Monaco Memoを解説するウェビナーを開催します。是非、ご参加ください。 |

|

| 2022年7月24日、 弊職が執筆を担当したChambers 2022のカルテルガイドTrends and Developments

Japanが公表されました。 |

|

| 2022年4月14日に欧州及び英国におけるクラスアクションの現状ついてウェブセミナーを開催します。是非ご利用ください。 |

|

| 2022年1月28日、公正取引協会にて、オーストラリア競争法に関する講義の講師を務めました。 |

| 2022年1月22日、Best Lawyerにて反トラスト法及び競争法分野のLawyer of the Year 2022に選出されました。ご愛顧いただいている依頼者の皆様には改めて御礼申し上げます。引き続き皆様のお役に立てるよう、反トラスト法及び競争法分野にて研鑽を重ねたいと思います。 |

|

| 2022年1月5日、Client Choice 2021に選出されました。ご愛顧いただいている依頼者の皆様には改めて御礼申し上げます。引き続き皆様のお役に立てるよう、反トラスト法及び競争法分野にて研鑽を重ねたいと思います。 |

|

| 2021年12月28日、弊職が運営委員を務めるCartel Task Forceの実績も評価され、Global Competition ReviewのGlobal

Cartels PracticeにてBand 1を獲得しました。 |

|

| 2021年9月30日、ALB Award 2021において、Antitrust and Competition Law Firm of the

Yearに選出されました。2020年に続いて2年連続での受賞になります。 |

|

| 2021年9月6日、WWLの反トラスト法及び競争法分野にてLeading Individualと認定されました。ご愛顧いただいている依頼者の皆様には、改めて御礼申し上げます。 |

|

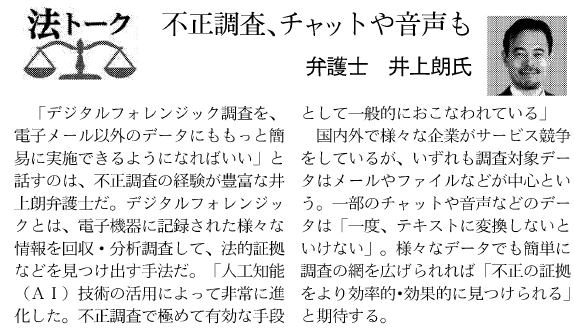

| 2021年6月28日、日本経済新聞朝刊に弊職の見解が掲載されました。不正調査の技術は確実に進化してきており、客観的な事実の解明は容易になってきているが、もっと便利になれば、という思いは常にあります。音声やチャット、ウェブメールなどが分析対象できれば分析精度はさらに上がるはずです。 |

|

| 2021年6月18日、 弊職が執筆を担当したChambers 2021のカルテルガイドTrends and Developments

Japanが公表されました。 |

|

| 2021年6月4日、バイデン新政権における反トラスト法及びFCPAの執行方針を解説するweb seminarを開催しました。一般的には、民主党政権は、域外適用に積極的、企業結合審査は厳格、カルテル執行は差異がないと言われています。民主党の価値観は国際協調・介入主義であり、米国型民主主義を海外にても実現することに積極的であり、モンロー主義的なトランプ政権の米国国内政策優先主義とは対照的ですが、バイデン政権では、どのような政府執行傾向となるのでしょうか。本web

seminarでは、現在までに明らかにされている新政権の方針及び人事をもとに、政府方針を解説しました。 |

|

| 2021年4月2日、米国司法省が公表している反トラスト法コンプライアンスガイドラインについての講義を公開しました。視聴はこちらから。このガイドラインは量刑ガイドラインの効果的なコンプラインスの考え方を前提としつつ、反トラスト法におけるコンプライアンスや体制整備について考え方を示したものです。本講義では、ガイドラインが解説する各要素について分析します。 |

|

| 2021年4月2日、米国量刑ガイドラインと効果的なコンプライアンスについての講義を公開しました。視聴はこちらから。米国反トラスト法の実務で避けて通ることができないのが、米国量刑ガイドラインです。ここでは、量刑判断の一要素として効果的なコンプライアンスについて触れていますが、これはどのような意味を有するのだろうか。本動画では、量刑ガイドラインの体系を中心に解説します。 |

|

| 2021年3月29日、欧州委員会によるエチレン購買カルテルの制裁金附加決定を解説する動画を公開しました。視聴はこちらから。購買カルテルは、近年欧州を中心に執行が厳格化してきている一方、合法的な共同購買との境界線は明確ではありません。欧州委員会のガイドラインも、これに対する回答を与えるものではありません。どのようにして合法的な共同購買を実施していったら良いのでしょうか。本動画では、事案を解説するとともに、問題点に対するアプローチの仕方を解説します。 |

|

| 2021年2月21日、弊職が運営を務めるAntitrust & Competition Situation Roomが、Antitrust

Compliance Award 2021の最終選考対象となりました。コロナの収束には、まだまだ時間がかかりそうな気配はありますが、他方で、反トラスト法や競争法の執行状況についての情報入手は、鋭意進めないといけません。今後も、Antitrust

& Competition Situation Roomにての情報提供を続けて参りたいと思います。2021年3月15日まで投票可能です。詳細はこちらから確認をお願い申し上げます。皆様のご聴講、誠にありがとうございます。 |

|

| 2020年2月20日、弊職が所属するBaker & McKenzie Global Antitrust & Competition

GroupがChambers GlobalにてBand 2の認定を受けました。 |

|

| 2021年1月、Legal 500 APACにてBaker & McKenzie Tokyo OfficeとしてTier 1の認定を受けるとともに、小職個人は、leading

individualとして認定されました。 |

|

|

週間ダイヤモンド2021年1月23日号に日本の航空業界再編について、独占禁止法の観点からの小職の分析が掲載されました。コロナ環境の継続による社会生活の激変で、航空業界は苦境に立たされているのは間違い有りませんが、他方で、コロナ環境が終了すれば、航空事業が社会にもたらす価値が高いことには疑いがありません。このような前提事情において、航空行政や政策がいかにあるべきか、見解をまとめさせていただきました。 |

| 2020年11月26日、「欧州における選択的販売制について」と題するウェブ講義を公開しました。視聴はこちらから可能です。EU競争法の縦型規制の対象のひとつである選択的販売制とはどのような制度で、委員会規則2010年330号において選択的販売制はどのように規律され、どのような行為について違法と判断されるのでしょうか。本講義ではこれらの問いに答えます。 |

|

| 2020年10月21日、「英文契約見直し必須!摘発強化!EU競争法のオンライン取引規制」 と題するウェブ講義を公開しました。視聴はこちらから可能です。コロナ感染が益々拡大する中、オンラインでの製品販売がビジネスチャンスであることは間違いありません。他方、欧州委員会は、オンラインでの流通規制違反の摘発を強化しており、日本企業が相次いで摘発の対象となり、巨額の制裁金を課されています。これらの事例では、distributorとの契約も問題視されていますが、いったい英文契約のどこが問題となったのでしょうか。そして、どのような文言を使えばよかったのでしょうか。本講義ではこれらの問いに答えます。 |

|

| 2020年9月24日、ALB Award 2020において、Antitrust and Competition Law Firm of the

Yearに選出されました。 |

|

| 2020年7月10日、ベーカー&マッケンジー北米チームと共同で、コロナ環境下での米国訴訟の現状を分析する「COVID-19 and Beyond」と題するウェブセミナーを開催しました。米国では、コロナを原因とする訴訟が3000件を越えるなど、コロナ訴訟が一つの潮流となりつつあります。景気対策による通貨供給量の増加で、投機マネーが株式市場に流れ込み、株価は高値をつけており、完全なバブル状態ですが、連邦政府発表の失業率は上昇を見せており、実体経済には打撃があるものと推測されます。こういった要因を背景としつつ、訴訟案件は増加を見せているのであり、足下をすくわれないための対策が肝要といえます。本ウェブセミナーでは、米国のパートナーを招き、多角的な観点から分析を加えます。 |

|

| 2020年6月1日、第一法規から「違反事例で学ぶ 海外「競争法」規制内容と制裁金の実態」と題する書籍が出版されました。国際カルテルの執行は米国及び欧州にとどまらず、新興国にまで及んでいます。本書では、どのような事例で、どの程度の制裁金が課されているのか、事案を詳細に分析します。こちらから、購入可能です。 |

|

2020年5月14日、「改正独禁法に伴う調査協力減算規則案の全貌と留意点」 と題するウェブ講義を開催しました。こちらから視聴可能です。令和元年改正独禁法に基づく課徴金減免制度はどのように運用されるのでしょうか、課徴金額の減額はどのような基準でなされるのでしょうか。令和2年4月2日、公正取引委員会は、令和元年改正独禁法に伴う規則案として、調査協力減算規則案及び秘匿特権規則案を公表しましたが、調査減算規則案には何が書いてあるのでしょうか。本動画はこれらの問いに端的にお答えします。2006年1月4日以降運用されてきた現行の制度が大きく変わろうとしています。コロナ環境の中、一体何に注意をして、どのように準備すればよいのでしょうか。本動画では、これらの問題についても一緒に考えていきます。

|

|

| 2020年4月1日から、コロナ環境下での独占禁止法に関する情報発信を目的としてAntitrust & Competition Situation

Roomを開設しました。誰でも無料で利用できます。ご利用はこちらから。 |

|

| 令和元年独占禁止法改正を反映したAntitrust Enforcement In Japanの第二版を出版いたしました。初版出版から7年間、独占禁止法の執行にも7年分の歴史の蓄積が加わりました。7年間の独占禁止法の進化を、それ以前の約70年間の歴史とともに体系的に整理した書籍になっています。独占禁止法が何のために存在し、この法律が目指す社会はどのような社会なのかという問いに対して弊職なりの回答を整理させていただきました。是非お楽しみください。書籍は、こちらから購入可能です。 |

|

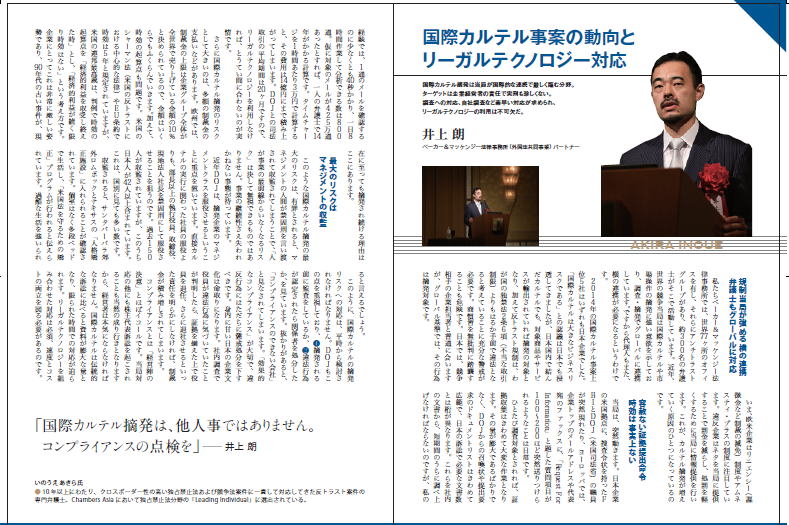

| 2019年12月15日、リーガルテックAI白書2019に、弊職とFRONTEO社の技術者との対談記事が掲載されました。 |

|

| AI Business Innovation Forum 2019(2019年11月22日開催)にて「調査対象になった時どうやって生き残るか」と題する講演をしました。AIをいかに活用して国際カルテルの調査を切り抜けるのかという命題は、実務的にはきわめて重要な課題です。実務経験をもとに、所見を述べさせていただきました。 |

|

| Wedge2019年11月号に、小職の対談記事が掲載されました。国際カルテル事案を担当した過程で気がついた日本企業のガバナンス上の問題点について、KYB株式会社坪井常務執行役員法務部長と多面的に議論を展開しました。 |

|

| 2019年11月Nikkei Business Onlineに「住み続けられるまちづくりを」の実現に向けた「保険会社」と「法律事務所」の挑戦と題する対談記事が掲載されました。 サステイナブルな社会の実現に向けて、独占禁止法の知識はどのように役に立てることができるのかという観点から、小職なりの所見を述べさせていただきました。 |

|

| 2019年11月14日、台湾公平交易委員会において、「Recent Amendment of the Japanese Antimonopoly

Act and how it may affect your business in Taiwan」と題する講演を開催しました。令和元年独占禁止法改正の台湾企業に対する影響について、所見を述べさせていただきました。 |

|

| 2019年11月13日、Baker & McKenzie台北オフィスにて、「現地法人が知るべき日本の独禁法改正の現地法人管理実務への影響」と題する講演会を開催しました。令和元年独占禁止法改正の影響は、現地法人管理という観点からも、少なくないものがあります。台北オフィスのパートナーSonya

Hsu弁護士と、子会社管理の観点から留意すべき問題点について所見を述べさせていただきました。 |

|

| 2019年5月15日及び16日、「こう変わる 2019年独占禁止法改正後の実務」と題する講演を実施しました。2019年6月に国会で成立見込みの独占禁止法の改正では、弁護士及び依頼者間の通信を一定の範囲で保護する制度が導入されます。しかし、この制度は、英米法で認められているattorney

client privilegeとは異なり、要件が極めて複雑であり、かつ、事前準備が欠かせない制度ではあります。これにより、実務がどう変わるのか、講演では、実務的な対応策について解説をいたしました。 |

|

| Business Law Journal2018年11月号に「社内不正調査×最新テクノロジー」と題する対談記事が掲載されました。国際カルテルの調査の現場では、益々、AIが活用され、作業の効率化が進んでいます。対談では、国際カルテルの現場での実務の現状について所見を述べさせていただきました。 |

|

| 2018年2月8日、22日及び3月2日にかけて、「こうすれば防げる品質・検査偽装」と題する講演会を開催します。品質・検査偽装が発生した場合、米国ではどのような法的責任が発生するのかという観点から法的分析を解説させていただきます。また、再発防止に向けた提言も行います。 |

|

| 2017年10月6日公認不正検査士主催の講演会にて「AIを活用した不正調査の現状と今後の課題」と題する講演をしました。国際カルテルの調査の現場ではAIを用いたメールやチャット分析がデフォルトになりつつあります。講演会では、執務での実際の経験をもとに、今後の調査のあり方について所見を述べさせていただきました。 |

|

| 2017年7月26日及び27日に開催された「米国規制当局担当者との直接討論会」と題するシンポジウムにてパネリストを務めました。トランプ政権下における米国司法省反トラスト局の執行について所見を述べさせていただきました。 |

|

| 2017年5月10日、31日及び6月1日、「国際カルテルにおける立入調査に潜むリスクと対応策」と題する講演を開催します。国際カルテルの摘発時に実施される立入調査時には、証拠改竄などの問題が発生しがちです。どうすればこのような問題を防げるのか、解決策を提案します。 |

|

| 2017年3月30日、日経産業新聞に、国際カルテル事案でのAIを使った弊職の案件についての記事が掲載されました。 |

|

| Business Law Journal2016年11月号に「世界的に同時展開する反トラスト調査への対応」と題する対談記事が掲載されました。反トラスト法調査への対応は作業量の膨大に及ぶ作業ですが、AIを活用することで、作業工数を削減し、これを効率化することはできないかという問題意識を前提として所見を述べさせていただきました。 |

|

| 2016年10月21日に開催された第4回Japan Technology Conferenceにおいて「クロスボーダー・アンチトラスト業務におけるArtificial

Intelligence活用の可能性」と題する講演を開催しました。実務の現場を前提として、AI活用の実際と今後の可能性について、所見を述べさせていただきました。 |

|

|

| 2016年5月12日、LexisNexis主催で、「グローバル製造業における国際カルテルへの備え コンプライアンス体制再チェック」と題する講演を開催しました。国際カルテの執行は未だ継続中であり、コンプライアンスの体制も、日本仕様ではなく、グローバル仕様のものである必要があります。講演では、米国司法省が採用するeffective

complianceについて実例に基づき解説を申し上げました。 |

|

| 2016年4月20日、弊職が執筆した「EU競争法の手続と実務」の全訂版が出版されました。2009年11月28日に出版した第一版を土台としつつも、全面的に書き直しました。ワシントンDCやブリュッセルとの往復を続ける中で、文献を読み込み、EU競争法の体系について、整理したいという、学問的な意欲が強くなり、執筆をさせていただいた次第です。是非、お楽しみください。 |

|

|

2015年11月20日、『国際カルテルが会社を滅ぼし、経営者を米国・加州の矯正施設に送り込む 国際カルテルが会社を滅ぼす−日本企業の経営者はいま何をすべきか』が法と経済のジャーナル・Asahi Judiciaryに掲載されました。国際カルテルには会社を破滅に導き、経営者を矯正施設入りさせる程のリスクがある、よって、企業の持続的な発展を目指すのであれば避けるべきリスクであるというのが国際カルテル案件で一兵卒として参加していた当時からの小職の一貫した提言です。消費者に対する詐欺行為であるカルテルを厳罰に処すべきか否という問題提起には諸説あろうと思います。しかし、消費者に対する詐欺行為であるカルテルは許されないルール違反であるという価値観が国際取引のルールとして定着している以上、グローバル競争に参加するのであれば、この価値観を無視するわけにはいかないのです。利潤の最大化という企業の事業目的を達成することと、グローバル競争での基礎的ルールを遵守すること、これらを両立させる方程式の解を求める必要があると言えます。 |

米国シカゴにて司法取引の準備に望む小職 |

| 2015年10月15日に開催された第3回Japan Technology Conferenceにおいて「リーガルテクノロジーを使った国際カルテル事案への対応策」と題する講演を開催しました。 |

|

|

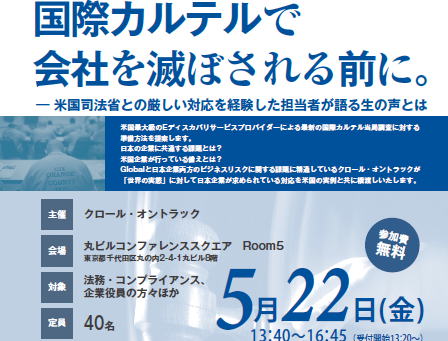

| 2015年5月22日、Kroll Ontrack主催にて、「日本企業に求められる「効果的なコンプライアンス」とは何か 国際カルテル事案を題材として」と題する講演を開催しました。 |

|

| 国内独占禁止法案件を最初を最初に担当してから15年を迎えた丁度2015年4月20日、改正独占禁止法についての解説書を出版させていただきました。今後、新制度に基づく実務がどのように発展していくのか非常に興味深いところですが、15年間のこれまでの審査、事前手続、及び審判、また、欧州委員会や連邦取引委員会での実務などを参考にしつつ、実務対応のヒントを記載させていただきました。新制度が何を目指しているのかという問題に対する指針から、直面する近々の問題に対する解決策まで、幅広く、ご活用頂ければと思います。 |

|

| 2015年2月5日、 国際的なカルテルリスク・リスクの特定と対処法と題する講演会にてパネリストを務めました。 |

|

| 2014年10月24日に開催された第2回Japan Technology Conferenceにおいて「国際カルテルが会社を滅ぼす 日本企業のとるべき対応策」と題するプレゼンテーションを実施しました。実務の現場を前提として、日本企業のとるべき対応策について、所見を述べさせていただきました。 |

|

|

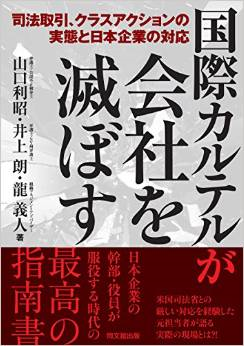

| 2014年9月15日、山口利昭弁護士他と共著で、同文館から『国際カルテルが会社を滅ぼす』という書籍を出版しました。国際カルテル案件に関与して、15年になります。日本企業が米国司法省や欧州委員会の調査対象になるのは極めて希な時代から、この15年で、日常的に新聞で目にする時代に変わりました。時代の変化の中で、海外進出をしている日本企業がどうあるべきか、若干の意見を述べさせていただきました。ご一読頂ければ有り難く存じます。 |

|

| 2014年5月13日、弊職が執筆分担した「Global Antitrust Compliance Handbook」がOxford Pressから出版されました。 |

|

| 2013年9月18日、LexisNexis主催にて、国際カルテル事案への実務対応、「国際カルテル事案における電子情報の重要性について」と題する講演を開催しました。 |

|

|

2012年12月10日、「Antitrust Enforcement in Japan」の販売が開始されました。 |

| 2009年12月2日、流通取引に関わる問題について解決策を追加しました。 |

| 2009年11月28日、『EU競争法の手続と実務』が発売されました。 |

|

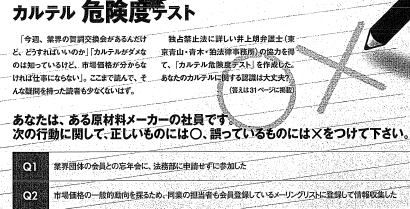

| 2008年12月15日、弊職が監修を務めたカルテル危険度テストが、日経ビジネスに掲載されました。 |

|

| 2008年2月26日、ベーカー&マッケンジー法律事務所主催「Anti-trust: Key Issues and Developments」と題する講演会にてパネリストを務めました。直近にて、弊職がリードを務めていた国際カルテル案件での教訓をもとに、ベーカー&マッケンジーの他の弁護士とともに議論を展開させていただきました。 |

|

| 2007年12月20日、弊職の執筆したJapanese Antitrust Law Manualが米国Library of Congressに所蔵されました。 |

| 2007年11月24日、本サイトが、Yahoo Japanにカテゴリー登録されました。 |

| 2007年10月1日、知的財産権の行使に対する米国反トラスト法上の規制についての解説を含む、『社長になる人のための知財活用の本(米国編)』が日経から出版されました。 |

|

|

2007年7月24日、弊職が執筆した「Antitrust Enforcement in Japan」の販売が開始されました。 |

|

2006年11月3日、弊職が執筆した「B2B取引コンプライアンスバイブル」が出版されました。 |

|

2006年3月26日、弊職が執筆した「リニエンシーの実務 競争法の荒波から企業を守れ」が出版されました。弁護士登録以来、国際カルテル案件に一貫して関与し、日本企業の代理人として活動して参りましたが、2006年1月4日から、日本でも、課徴金減免制度が導入されました。本書では、米国及び欧州における、リニエンシーの実務をもとに、日本での制度運用について、今後の予測を交えて、解説しております。 |

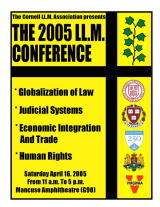

| 2005年4月16日、The 2005 LLM Conferenceにおいて「 Oligopsonized Market on B2B」と題する講演を開催しました。 |

|

| 2005年3月3日、University of Virginiaにおいて、「Japanese Regulation of Cartels」と題する講演を開催しました。 |

|